しっくいが

いっぱい

日本のしっくい、

世界のしっくい

色も柄もバリエーション

いっぱい!

自分好みのしっくいを

見つけてください!!

日本のしっくい、

世界のしっくい

色も柄もバリエーション

いっぱい!

自分好みのしっくいを

見つけてください!!

ここまでご紹介して来たように、

自然の力で生み出されるたくさんの

素晴らしい機能を持ったしっくい。

しっくいはお城の壁のように

白くて平らな壁だけではありません。

色も柄も自由自在で、

現代の住宅デザインにも

新しい可能性を生み出します。

見た目も良く、性能まで優れたしっくい壁。

ここではしっくいの様々な仕上げ方や

実際にしっくいで仕上げた建物の事例、

そしてたくさんのしっくいの商品を

ご紹介します。

自分好みのしっくいを

見つけてください。

日本のしっくい、世界のしっくい

色も柄もバリエーション豊富です。

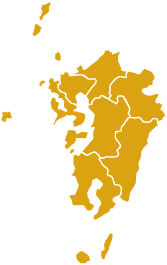

日本のしっくい

しっくいを塗り、鏝で押さえることで平らに仕上げるもの。日本のしっくいと言えば

この仕上げを想像する方も多いと思います。しっくいをムラなく平らに塗り付け、

鏝で押さえていくためシンプルであり、技術の差が出やすい仕上げでもあります。

顔が映るくらいにピカピカに磨き上げた黒しっくいは

左官の最高の技術を感じさせるものです。

最近では秋田の増田地区の内蔵がクローズアップされています。

日本各地には蔵の街並みが保存されているところが

多数あります。その一部をまとめてみました。

しっくいを鏝で撫でるように仕上げて表面が少し粗面、または斑を残して模様とした仕上げです。

一般的には未消化の石灰があばたのような粒になって残っている仕上げのことをパラリ仕上げといいます。

京都御所や桂離宮にはしっくいパラリ仕上げが施工されています。

パラリ仕上げとは石灰の塊の粒をしっくいの中に混入して、

表面に浮き上がらせた模様仕上げのことです。

しっくいが乾燥していく過程で表面に「パラリ、パラリ」と模様が浮き上がってくる様から

「パラリ仕上げ」と言われたのではないかという説もあります。

このパラリ仕上げで有名な建物は桂離宮。

ドイツ人の建築家ブルーノタウトが「泣きたくなるほど美しい」と言ったことでも有名な

この建物にしっくいパラリ仕上げが施されています。

桂離宮の昭和の大修理におけるパラリ仕上げの様子は、

NHKのプロジェクトXでも大きく取り上げられています。

土佐しっくいとは通常の日本のしっくいと違い

海藻ノリを入れないしっくいです。

作り方は塩焼き石灰と発酵させた藁を練り、熟成させて作ります。

熟成させることで藁からリグニンという成分が出て

海藻ノリを入れたのと同じ効果を出します。

海藻ノリを入れない分、雨風に強く、

台風の良く通る高知の地方で考え出され、使用されています。

土佐漆喰は藁のリグニンが溶け出しているので、

独特なベージュの色合いになっています。

このベージュの色合い、施工後、

石灰の作用でだんだんと白くなっていきます。

高知県や沖縄県など台風が良く通る地域では

強い雨風にも負けない独特なしっくいが考え出されました。

それが土佐しっくいと沖縄しっくい(ムーチー)です。

この2つのしっくいと通常のしっくいの違いは

「ノリを入れないこと」です。

土佐しっくい

土佐しっくい 藁を混ぜ発酵させる工程

藁を混ぜ発酵させる工程 沖縄しっくい

沖縄しっくい 沖縄しっくい

沖縄しっくい土佐しっくい、沖縄しっくいは海藻糊を使わず、

藁を発酵させることで発生するリグニンという成分を

海藻糊の代わりに使用しています。

石灰分に藁が溶け出しているような状態なので、

藁の色が混ざっており、練ってある状態は

白色ではなくベージュ色なのが特徴です。

沖縄しっくいは、

土佐しっくいよりも少し色が濃いのが特徴です。

糊を入れずに石灰の成分が多いため、

通常のしっくいよりも雨風に強くなっています。

沖縄しっくい(ムーチー)は

屋根瓦を押える屋根しっくいとして使用されていましたが、

最近では応用され壁面に塗ることも増えているようです。

これらのしっくい。

施工後はベージュ色に仕上がりますが、

紫外線等に反応していき、

数十年かけて段々と白くなっていきます。

その間もしっくいという素材が生きているということが

ご理解いただけるかと思います。

どちらのしっくいも何か月、

何年も寝かせて初めて材料が出来上がります。

地域に根差した先人の知恵が土佐しっくい、

沖縄しっくいには生きています。

地域に根差した独特なしっくいも日本にはあるんですよ。

(写真提供:土壁漆喰屋おおた、田中石灰工業株式会社)

沖縄しっくい(または琉球しっくい)は

ムーチーとも呼ばれています。

ペタペタとした様子がお餅のようだったので

その名が付いたのではないかと言われています。

海藻ノリを入れないしっくいのため、雨風に強く、

沖縄では屋根しっくいとして使用されていました。

最近では壁面にも使用される例も増えてきています。

現代しっくいとは伝統的なしっくいをベースに、

しっくいの良さそのままに現代のデザインに

合うように配合されアレンジしたしっくいです。

お寺やお城などの壁のように

白くて平らな仕上がりではなく、

現代の住宅や建築などのデザインに

マッチする壁の豊かな表情を作り出します。

下塗り材と共に使用し、

石膏ボード上に塗ることが出来て、

クロス上にも同様に塗ることが可能です。

(クロスの下地処理含む)

また近年しっくいを購入される方の中には、

日本のしっくいの特徴である海藻糊の匂いが

苦手というお客様もいらっしゃり、

商品の中には海藻糊の代わりにセルロースと呼ばれる

植物繊維を原料としたメチルセルロースという

食品添加物としても用いられているものを

糊として使用しているものもあります。

世界のしっくい

イタリア磨きとは言わば石を磨いたような肌を表現した

擬石塗り仕上げです。

イタリアでは古代ローマ時代には確立されていたのではないかとも

いわれている技法で、石灰を鏝やヘラで磨き上げることで

磨いた石のような肌を出します。

大理石の粉を混ぜたマルモリーノや

下地の骨材を表面に表すカルチェラサータもイタリア磨きになります。

14世紀から16世紀のルネサンス期に発展したこの仕上げは一時期廃れたものの、イタリア人建築家のカルロスカルパが現代に復活させ、日本にも伝わりました。海に浮かぶ都市ヴェネチアでは石材を使った重量のかかる仕上げが出来ず、この擬石仕上げが広まったとの言われており、ヴェネチアンスタッコという呼び名もあります。

イタリア磨きを近代に復活させたカルロスカルパは単なる昔の技法の復活ではなく、現代に使える技法として職人と協業し、今に伝わるイタリア磨きという仕上げが出来上がりました。

近代のイタリア磨きの施工例

スイス・スペイン・フランス・ドイツなど、それぞれの土地で取れる石灰岩を使用した塗り壁材で、

石灰の細かい砕石を骨材として配合している物が多いです。

したがって壁の表面は多少ザラッとした表情で、コテ波が壁の表情を作り出しています。

色も多彩で、中にはしっくいを塗った上に蜜蝋のカラーワックスを塗ることで、

絶妙な色むらを表現できる商品もあります。

ヨーロッパでは各地で石灰を使用した壁があります。

石灰や漆喰を活かした白い街並みを多くあり、

スペインでは土を混ぜてその色を活かし

外壁を塗っているマッドと呼ばれる仕上げもあります。

そのような仕上げは日本では砂しっくいとも呼ばれ、

ザラっとした風合いが飽きのこない質感を出しています。

また、水硬性石灰(NHL)と呼ばれる

西洋独特な石灰もあります。

世界にはいろいろな石灰・しっくいがありますね。

(イタリア ヴェネチア)

(イタリア ヴェネチア) (イタリア ローマ)

(イタリア ローマ) (フランス ロンシャン礼拝堂)

(フランス ロンシャン礼拝堂) (自由学園明日館 砂しっくい仕上げ)

(自由学園明日館 砂しっくい仕上げ)しっくいを活用した事例をご紹介します。

住宅はもちろんのこと、学校、病院などにもたくさんしっくいは使われています。

また、新築だけではなく、

リフォーム・リノベーションの施工事例も

ご紹介します。

住宅

リノベーション事例

神奈川県鎌倉市 S邸

施設

施設への施工事例

生活クラブ生協ぽむ・砧

病院

病院への施工事例

千葉県佐倉市西ユーカリが丘 みのり耳鼻咽頭科

住宅

新築事例

神奈川県藤沢市 新築戸建て住宅

店舗

店舗への施工事例

神奈川県鎌倉市 BastideS:バスティーズ

しっくいの商品も日本のしっくい、

世界のしっくい、たくさんあります。

それぞれの商品の特徴を見比べて、

自分好みのしっくいを選んでください。

不燃性

認証済み

色が

選べる

リフォーム

対応

![]()

![]()

昔ながらの素朴な自然素材「漆喰」に、シラス壁の高機能性をプラスしたこれまでにない新しい漆喰。

100%自然素材で優れた空気清浄機能を白く上品でなめらかな風合いが優しい空間をつくります。

![]()

![]()

デザイン性を追求したしっくいで、全9色のニュアンスカラーをラインナップ。塗り壁ならではの優しい風合いを作る「ナチュラル」と、無骨でアクセントになる意匠を生む「ラフ」があり、カラーとの組み合わせでオリジナルのしっくい壁をつくる事ができます。

![]()

![]()

希少な土中窯での塩焼き消石灰で作られた昔ながらの本格しっくい。発売開始から半世紀以上経過するロングセラー品で、用途に応じて、麻スサを配合した『城かべ』や純白な紙スサを配合した『高級 城かべ』などが城かべシリーズとしてラインナップされています。

![]()

![]()

長期熟成生石灰クリームで作られた、耐水性・強度に優れたしっくいで大坂城の外壁にも採用されています。石灰クリームを独自製法で熟成させることで結晶を最大化させており、磨き仕上にも最適なしっくいです。内装用、外装用、中塗り用があります。

![]()

![]()

古来より社寺建築を始め、日本の気候風土に適した建材として、多くの住宅・蔵などに塗られてきました。左官職人が最も技量を発揮できるのがしっくいです。内装・外装を問わず、従来の鏝押さえから様々なテクスチャーを実現します。 「白い壁」は、今では大変貴重な「塩焼き消石灰」を主原料としています。

![]()

![]()

![]()

洋風建築・和風建築はもとよりモダンな建築にも合う、内装専用のしっくい仕上げ材です。カラーも5色用意しており、やさしい色合いが落ち着きのある室内空間を格調高く演出します。アイデア次第でオリジナリティあふれる雰囲気を醸し出すことが可能です。世界でひとつの“自分空間”を演出できます。

![]()

![]()

塩焼き純白消石灰をベースに、麻スサ、紙スサ、つのまたを配合した昔ながらのしっくいです。主原料である塩焼き純白消石灰は、焼成炉(塩焼窯)に自社鉱山から採掘された良質な石灰石(上部石灰石)、コークス、岩塩を交互に加え、ゆっくりじっくり3日間かけて焼成したもので、消石灰の粒子が大きく、白度が高いことが特徴です。

不燃材料は「村樫のしっくい糊増」に限ります。

![]()

![]()

![]()

伝統的な建築材料のしっくいを現代の建物や住宅に合うよう、塗り放し仕上げに最適化したものが「現代しっくい」です。スムースはふわっと優しい仕上がりを演出し、ソフトは柔らかな風合いを、カジュアルは重厚感、さらには躍動感までも醸し出します。

不燃材料は「村樫の現代しっくいスムース・ソフト」に限ります。

![]()

![]()

塩焼き純白消石灰を主原料とした安全性に優れた練りしっくいです。きめ細かく意匠豊かな仕上がりを実現します。また専用の液体無機顔料を使用して着色も可能です。

![]()

![]()

![]()

「漆喰くるむ内」は、お住まいになられる方々にとって安心・安全な壁材です。自然素材ならではの機能性を有し、快適なお住まいをご提供します。構造体として丈夫でしっかりとした漆喰くるむの壁は、厚みのある仕上がりで世界に一つしかない表情を作ることが可能です。

![]()

印象の強いパターン仕上げから、立体感のある柔らかな仕上げ、優しい仕上げと幅広いパターンを表現することができます。石膏ボード下地に対して施工する際は、下塗り材・シーラーを必要としないため、工期短縮とコストダウンを実現することができる漆喰です。

![]()

![]()

![]()

従来の漆喰よりも、カビの繁殖を抑える防カビ性と藻の繁殖を抑える 防藻性を備える「漆喰くるむ外」の壁。光を効果的に反射することで、壁の表面温度の上昇を軽減します。外壁に必要な堅牢性と低汚染で、ながく美観を維持できる漆喰です。

![]()

![]()

漆喰くるむ外同様に、従来の漆喰よりもカビの繁殖を抑える防カビ性と藻の繁殖を抑える防藻性を備えています。「漆喰くるむ外鏝押さえ」は壁の表面温度の上昇を軽減し、外壁に必要な堅牢性と低汚染でながく美観を維持する「鏝押さえ専用の漆喰」です。

![]()

![]()

「カルヌーヴォ」は全93色の彩り豊かな色漆喰です。立体感のあるパターン仕上げが可能な「ラフタイプ」と、幅広い仕上げ表現を可能にする「ソフトタイプ」、カルヌーヴォは、二つのタイプからお選びいただけます。

![]()

![]()

![]()

高知県産の消石灰を主原料に、天然系成分100%にこだわった安心漆喰です。高温多湿な日本の気候風土に適した調湿性、防カビ性、抗菌性など多くの機能性を持ち、シックハウスや化学物質過敏症への対策としてもご使用頂いています。天然土が主原料のアースカラー10色もご用意しています。

![]()

![]()

シックハウス症候群、アレルギー疾患、化学物質過敏症の他、ニオイに敏感な人でも安心して使えるしっくいです。ニオイを発生させる海藻糊を使用しておらず、無臭と安全性にこだわり、合成接着剤不使用、水で練った時もニオイが少なく、施工後、乾燥した時にはほぼ無臭になります。カラーはベージュ系など6色をご用意しています。

2021.11.25.png)

![]()

自然派ねりしっくいSELF-re(セルフル)は塗る人と住む人の目線から生まれた自然素材100%のねりしっくいです。石油系成分を一切使用していないので、人にも環境にも優しい安心素材です。専用の自然派下塗り材との組み合わせで純自然派仕上げを実現できます。18㎏と軽量で扱いやすい9㎏の2サイズをご用意しています。

最初から

「しっくいの家が欲しい!」と決めている。

そんな方には、

しっくいで住宅を作り慣れている

住宅メーカーさんもおすすめです。

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません

該当地域が見つかりません